カンブリア宮殿、すかいらーく創業者が語る復活のヒント

税理士 平林夕佳

2020年3月12日(木)、テレビ東京で放送された「カンブリア宮殿」に、すかいらーく創業者の横川竟(きわむ)氏が出演。

コロナウィルス騒動で疲弊している私たちにとって、ヒントになるお言葉がちりばめられていました。

テレビ東京「ネットもテレ東(2020年3月26日22:53 まで視聴可)」より。

目次

カンブリア宮殿、「いきなりステーキも参戦!緊急外食SP」

私の好きなテレビ番組の一つ、テレビ東京の「カンブリア宮殿」。村上龍氏の質問と、小池栄子氏の進行がリズム良く見やすい番組となっています。

今、コロナウィルス騒ぎで外食産業が悲鳴を上げています。飲み会など狭い席で人が密集して話をする場を自粛しようということで、飲み会の自粛が飲食店に打撃を与えています。

まさに今回、打撃を受けている飲食店には今後に繋がるヒントになる放送でした。

2020年3月12日(木)の回は、すかいらーく創業者の横川竟氏がメインゲストでした。とにかくあっという間に1時間が過ぎていたのですが、経営と同時にコンサルタントでもあり、現場を常にリサーチしているような印象を受けました。

横川氏は2018年に日本経済新聞の連載シリーズ「私の履歴書」にも登場しました。

普通、会社の経営陣は数字や損益、利益、納税、資金繰りなど会社の運営に対して神経をとがらせる印象ですが、横川氏は他店舗「視察」により他店を研究してます。店の視察というと、店の衛生や品揃え、価格をチェックするのかと思いましたが、メニュー本の作りにもチェックが入ります。日本経済新聞のコーナー「私の履歴書」では読んでいて辛いと感じる回もありましたが、この方の場合、財務や資金繰りということよりも、飲食業界に対するノウハウを語っている方が面白いと感じました。

まさに日本の外食産業の礎を築いた人、レジェンドなのです。このレジェンドがいきなり!ステーキの失敗をぶった斬ります。

すかいらーく創業者、いきなり!ステーキをぶった斬る

さて、今回の放送では横川氏がメインゲストでノウハウやこれからの外食産業についてお話していましたが、最初に「お言葉」をいただくゲストがペッパーフードサービスの一瀬邦夫氏。

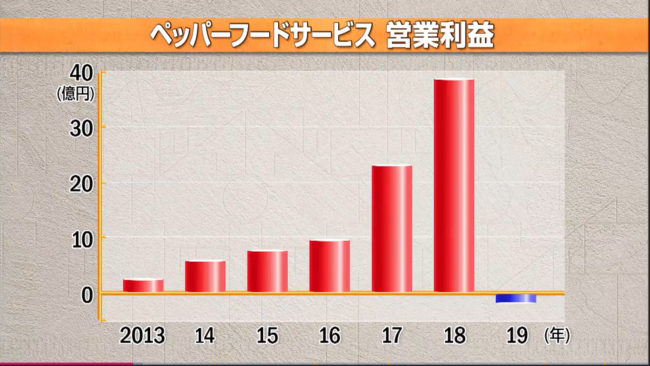

いきなり!ステーキで業績と店舗数ともに大きく伸ばし、2018年までは売上を伸ばした会社です。

※ 2018年まで営業利益が上昇するも、2019年に突然赤字へ転落した。(カンブリア宮殿動画より拝借)。

村上氏が、都市部の駅前だけで勝負していれば、絶対失敗はしなかったと言っているメディアもあったことを伝えると…。

一瀬氏は「出店を急ぎすぎました。5年目には1年間で200店出す、という宣言をして、何が何でも達成しようとしたことが大きな反省」と語っています。

いきなり!ステーキといえば行列の絶えない人気店でしたので、人気に乗じて多店舗展開したい、売上を伸ばしたいと思うのは経営者としてよくある考えだと思います。

しかし、すかいらーく創業者の横川氏は、ここにメスを入れました。

店は、客の気持ちを無視していないか

外食産業のレジェンド、横川氏は「一瀬さんは、いきなり!ステーキを日本一にしたいという思いがすごく強いのだと思う。経営はいい時も悪い時も自分のペースを乱さずにやっていくことが大事。一瀬さんは自分のペースを乱して一気にたくさん作りすぎた」と。

「自分のペースを乱さずにやっていくこと」、番組ではサラッと流れていきましたが、マイペースとは違います。マイペースだと「私の思いはこれです」と、客の気持ちを無視した店側の「ゴリ押し」になってしまいます。

自分のペースを乱さないというのは、平常心でいることだと私は理解しました。周りに振り回されることなく、自分の固定観念に固執することなくペースを乱すな、ということでしょう。

謙虚さを忘れず、客目線の軸を変えない

危機的状況にある「いきなり!ステーキ」、すかいらーくも危機は何度もあったようです。

横川氏がすかいらーくやジョナサンから学んだこととして、経営者は謙虚であることを挙げていました。

「経営がうまくいっていると日が当たるのでちやほやされる、そのあたりから口で言っていることと決定の軸が変わってしまう。そうなると部下はおかしいと気付き始める。これが3つ続くとトップに不信感が出る、これが崩れる元」つまり、うまくいっても自分の実力だと勘違いしないことです。

成功するには客に選んでもらわなければいけない

いきなり!ステーキを斬った後は、若手の飲食店経営者へ今後のアドバイスのコーナーになりました。

【価格勝負に走らない】

ただ値段を下げていくと、素材を落として人件費を削るからサービスも味も落ちる。客の口は肥えていくから売れるわけがない。そういうことをやっている企業が多いので、チャンスはたくさんある。

【買ってもらうためには客に選んでもらわなければならない】

いきなり!ステーキの一瀬氏との対談でもお話されていましたが、一瀬氏は「自分が食べたいメニュー、自分が行きたい店」で店を出すと言ってました。

横川氏は「自分が好きなものと、お客が求めているものが同じだと思っていなかった。自分の美味しいものが、相手も美味しいとは限らないという前提だった。基本は客が求めているものを売らない限り、売れない」と言ってました。

これはミュージシャンなどの芸術家も同じことを言ってます。

ミュージシャンは「自分が作りたい歌を作るのではなく、大衆が聞いてくれる歌を作る」のです。作詞・作曲を自分でやっている歌手は、自分が表現したい曲と世間で求められている音楽が違い、ギャップに悩むという話も聞きます。

料理も商品も、芸術品も、客に選んでもらわなければ商売にならないのです。すべては顧客目線で作り出すことが商売の秘訣です。

そして、安易に激安路線に走らずに、店独自の価値づくりが求められているということもお話されていました。

★まとめ★

今回は外食産業のレジェンドが飲食店を例にして話をしていましたが、私の経営する会計業界、サービス産業にも共通することをたくさん聞くことができました。

「客が欲しいと思うものを提供する」ということと、「価格を下げて質も下げると、価値づくりがなおざりになり、結果として選んでもらえなくなる」ということでした。

リーマンショック後に激安路線が打ち出されましたが、激安路線は価値を提供できないということに気付いたと思います。

今年のコロナショックで様々な産業が打撃を受けていますが、私は激安を売りにする商売は復活しないだろうと思っています。

価値を作ってお客に選んでもらう、令和はそういう時代になると思います。

税理士 平林夕佳へのお問い合わせは こちら